Section 40 Politique, pouvoir, organisation

Extrait de la déclaration adoptée par le Comité national de la recherche scientifique réuni en session plénière extraordinaire le 11 juin 2014

La recherche est indispensable au développement des connaissances, au dynamisme économique ainsi qu’à l’entretien de l’esprit critique et démocratique. La pérennité des emplois scientifiques est indispensable à la liberté et la fécondité de la recherche. Le Comité national de la recherche scientifique rassemble tous les personnels de la recherche publique (chercheurs, enseignants-chercheurs, ingénieurs et techniciens). Ses membres, réunis en session plénière extraordinaire, demandent de toute urgence un plan pluriannuel ambitieux pour l’emploi scientifique. Ils affirment que la réduction continue de l’emploi scientifique est le résultat de choix politiques et non une conséquence de la conjoncture économique.

L’emploi scientifique est l’investissement d’avenir par excellence

Conserver en l’état le budget de l’enseignement supérieur et de la recherche revient à prolonger son déclin. Stabiliser les effectifs ne suffirait pas non plus à redynamiser la recherche : il faut envoyer un signe fort aux jeunes qui intègrent aujourd’hui l’enseignement supérieur en leur donnant les moyens et l’envie de faire de la recherche. On ne peut pas sacrifier les milliers de jeunes sans statut qui font la recherche d’aujourd’hui. Il faut de toute urgence résorber la précarité. Cela suppose la création, sur plusieurs années, de plusieurs milliers de postes supplémentaires dans le service public ainsi qu’une vraie politique d’incitation à l’emploi des docteurs dans le secteur privé, notamment industriel.

Composition de la section

; Gilles Guiheux ; Emmanuel Henry ; Pernelle Issenhuth ; Patrick le Gales ; Patrick Lehingue ; Thomas Lindemann ; Frédérique Matonti ; Cédric Moreau de Bellaing ; Guillaume Mouralis

; Jean-Bernard Ouedraogo ; Valérie Pacaud ; Cécile Vigour ; Richard Vincendeau.

Résumé

Ce rapport de conjoncture analyse la situation des sous-disciplines de la section 40 – sociologie politique, sociologie du travail, des organisations et des activités économiques, politiques publiques, théorie et philosophie politiques et enfin relations internationales et aires culturelles – avant de s’intéresser à des problématiques transversales concernant les questions de méthode, l’internationalisation, l’enseignement et l’expertise. Il met en lumière les forces et faiblesses des domaines scientifiques étudiés d’un point de vue comparatif, par rapport aux pays étrangers. Il s’attache à souligner les avancées qui ont été réalisées au plan scientifique et les efforts qu’il reste à faire. Au-delà, ce rapport a vocation à interpeller la communauté scientifique et les dirigeants des organismes de recherche et d’enseignement supérieur quant au déclin démographique qui affecte déjà le corps des chercheurs et celui des IT de la section 40. Ce déclin n’ira qu’en empirant si les politiques de recrutement s’engagent dans la voie du malthusianisme, condamnant en outre des cohortes de docteurs au sous-emploi ou au chômage.

Introduction

La section 40, « Politique, pouvoir, organisations » rassemble les chercheurs, ingénieurs et techniciens (IT) dont l’activité s’exerce dans les domaines de la science politique et de la sociologie du travail, des organisations et des activités économiques.

Le nombre de chercheurs et d’IT y étant affectés ne cesse de diminuer en raison d’une pyramide des âges défavorable et du non remplacement de tous les partants (cf. analyses détaillées en annexes).

Le présent document analyse la situation des sous-disciplines de la section avant de s’intéresser à des problématiques transversales.

I. Les grandes thématiques de l’activité scientifique

1. La sociologie politique

La sociologie politique s’est historiquement constituée en France autour de l’analyse des comportements électoraux et des partis politiques. Le développement des sciences sociales du politique ces vingt dernières années a conduit à dépasser ces deux terrains en s’intéressant à de nouveaux objets (sociologie des modes d’action et engagements collectifs, étude approfondie de l’exemple européen, retour critique sur les liens entre religion et politique), à investir d’autres approches (analyses en termes de genre, sociohistoire du politique) et à enrichir la perspective comparative.

La sociologie électorale, premier domaine d’excellence de la science politique française semble depuis le dernier rapport de conjoncture, avoir partiellement surmonté la relative crise de ses méthodes et de ses modèles. Certes l’analyse des déterminants sociaux du vote ne se développe pas en France au rythme qui est souvent le sien à l’étranger. Il est vrai que les fortes recompositions d’un ordre électoral (en outre affecté par la progression de formes variées d’exit) imposent aujourd’hui le recours à des échantillons de grande taille – fort coûteux – pour offrir des données pertinentes. La sociologie électorale française souffre ici de l’absence de financements publics réguliers permettant, comme dans d’autres pays, la production de bases de données ouvertes à l’ensemble des chercheurs travaillant dans ce domaine. Ce qui nuit à sa visibilité internationale.

Mais la tradition statistique française dispose de réels avantages comparatifs grâce à sa maîtrise d’analyses géométriques des données au titre d’élément d’administration de la preuve. Le recours à une approche multiniveaux des préférences électorales progresse également. Elle est heureusement confortée par des travaux intégrant des perspectives ethnographiques (propres à ré-encastrer socialement et biographiquement l’acte de vote), se nourrissant du renouveau de la géographie électorale, et valorisant des analyses contextuelles et environnementales du vote. Des travaux récents ont par ailleurs mis l’accent sur les désalignements et réalignements électoraux indissociables des renouvellements générationnels et de la transformation des systèmes de valeurs. La question de l’abstention électorale désormais mieux reliée à d’autres indicateurs sociaux fait aussi l’objet d’un regain d’intérêt.

La sociologie des organisations politiques et sociales constitue un domaine de recherche classique de la science politique française qui, un temps délaissé, connaît aujourd’hui un renouveau à travers, notamment, l’analyse de l’engagement militant. Ces travaux intègrent – et dépassent – l’apport des théories de l’action collective fondées sur le paradigme de la rationalité. Ils se conjuguent à une réévaluation du système partisan, étudié, par exemple, sous l’angle de sa structuration en termes de valeurs. La question des transformations des organisations partisanes et des formes prises par leur professionnalisation est, elle, au cœur de travaux qui interrogent le modèle entrepreneurial, les technologies du management et du marketing, la place d’internet, la question du financement, des carrières partisanes et des effets de ces changements sur le lien d’adhésion.

Au-delà, certaines recherches reconnectent policy et politics en travaillant sur les partis comme producteurs de programmes (dans une perspective à la fois de sociologie historique et d’analyse comparative), en investissant les modes de circulation des idées ou le rôle de certains passeurs (think tanks, fondations, lobbys, etc.). Un effort pour relier les analyses des partis et des mobilisations sociales est aussi à noter. Plutôt que de les opposer, ces travaux soulignent l’imbrication entre partis et mouvements sociaux inhérent au multi-positionnement des acteurs.

La sociologie des mobilisations et des modes d’action collective bénéficie toujours d’une belle dynamique. Ce domaine de recherche s’est notamment trouvé stimulé par les « printemps arabes » depuis 2010. L’étude des mouvements sociaux et des processus révolutionnaires se renouvelle en particulier grâce à une confrontation féconde entre exemples historiques et théories dites du choix rationnel et de la mobilisation des ressources. Ce qui conduit souvent à reconfigurer ces approches par la prise en compte des valeurs et des identifications, et du caractère processuel des carrières militantes d’agents sociaux « engagés ».

Plus généralement, la sociologie des comportements politiques s’est enrichie d’un certain nombre de travaux portant sur la mémoire, la socialisation, les questions d’identité et la (ré)émergence d’un clivage « ethno-racial ». Il reste encore des chantiers à ouvrir pour mieux comprendre, par exemple, la construction du politique durant l’enfance dans des familles en recomposition et/ou partageant une trajectoire d’immigration.

La question des inégalités, dès l’origine centrale dans l’analyse des comportements politiques, se trouve aujourd’hui élargie à plusieurs objets : pauvreté, mobilisation improbable des plus démunis, encadrement social, empowerment, discriminations, racisme ordinaire.

Les travaux portant sur la démocratie participative (conseils de quartiers, mini-jurys, conférences de consensus) et les formes de délibération ont été particulièrement nombreux et stimulants (voir la création de la revue Participations). Ils renouent avec l’étude de la discussion politique comme pratique politique ordinaire et s’intègrent à un débat international très dynamique.

Les études européennes s’intéressent au rapport citoyen à l’Europe, à l’émergence d’une identité européenne mais aussi à la constitution de l’Union Européenne comme nouvel enjeu politique. Des voies de recherche particulièrement fécondes ont été empruntées, notamment sur la formation et la socialisation des hauts fonctionnaires et des élus européens, ou sur la manière dont ces acteurs habitaient leur rôle. Ont été ainsi conjuguées des approches de sociologie des professionnels des institutions européennes et de sociohistoire qui permettent de mieux comprendre le processus de formation de cet espace et les dynamiques d’externalisation des processus de décision vers des cénacles techniques supposés neutres et compétents. De manière plus classique, des travaux comparatifs sont menés sur les Parlements, les diverses institutions européennes, les cours de justice qui suggèrent la transformation progressive des États européens, dont les logiques de fonctionnement sont en partie dictées par les réseaux européens et l’appartenance à l’UE, d’où une déconnexion (parfois vivement ressentie) avec les arènes démocratiques nationales.

Élargissant le champ géographique de l’analyse, il faut souligner l’efflorescence des études sur les liens entre religion et politique. Certaines s’inscrivent dans le fil des recherches en sociologie des religions sur la relation entre développement et sécularisation. Prenant en considération un nombre sans cesse plus élevé de pays en développement, elles remettent souvent en cause l’idée d’un recul de l’adhésion religieuse du fait du changement social, un processus longtemps tenu pour loi générale. La recherche sur le lien entre religion et politique met au jour des phénomènes parfois massifs de mobilité et de pluralisation des croyances. Quant à la sociologie politique internationale comparée, elle se trouve confrontée aux effets politiques majeurs de l’adhésion religieuse, qu’elle émane d’organisations ou de groupes sociaux, et qu’elle se traduise par des mobilisations collectives voire des formes de violence politique allant jusqu’au conflit international ou plus classiquement par des comportements électoraux. Les travaux en question ici concernent le droit de la famille ou, plus généralement, les liens entre droit et religion – et donc la laïcité et ses variantes.

En parallèle, renouant avec une tradition ancienne, la sociologie politique cherche depuis quelques années à identifier les nouveaux clivages politiques qui parcourent les sociétés occidentales. Ceux-ci ne sont plus seulement structurés par les inégalités, mais aussi par la construction européenne, la mondialisation, ou par des appartenances ethniques, culturelles et religieuses.

Plus transversalement enfin, deux pistes de recherche développées ces dernières années, méritent une mention particulière parce qu’elles sont en train de combler un retard dommageable par rapport à la production internationale ou parce qu’elles assoient une certaine spécificité des sciences sociales françaises.

L’approche en termes de genre a longtemps fait partie des domaines sous investis par la science politique française, en dehors de quelques travaux sur la compétence politique et le recrutement des représentants. La situation s’est considérablement améliorée ces dernières années avec la multiplication de travaux et de revues procédant, sur des terrains de plus en plus diversifiés (militantisme, présentation de soi, type de gouvernance…), à une appropriation critique et sélective de la littérature internationale. En ce que cette approche renvoie aux enjeux plus larges des relations et frontières entre sphères publiques et privées, aux modèles de citoyenneté, aux rapports de domination (perspective de l’intersectionnalité), il semble important de maintenir le caractère transversal de cette problématique qui doit nourrir et irriguer le reste du domaine, en n’étant pas réduite au rang de sous discipline.

Autre perspective transversale à maintenir comme telle, celle combinant, suivant des modalités diverses, histoire et sociologie du politique. La période récente a vu d’abord se consolider une « socio-histoire » bien représentée dans de nombreuses thèses innovantes, revues ou collections spécialisées(Genèses, Belin). Les travaux se revendiquant de ce courant partagent la même volonté de « dénaturaliser » les catégories en retraçant leur socio-genèse et s’accompagnent d’une réflexion sur un certains nombres de pratiques et méthodes communes. On observe également l’affirmation parallèle d’une sociologie historique du politique qui puise dans la tradition (néo-)institutionnaliste (formation historique de l’État, historisation des pratiques et comportements politiques). À ces deux ensembles se rattachent une série de travaux croisant histoire et sociologie du politique sans pour autant se revendiquer d’un courant identifié. Enfin, la sociologie politique contribue aussi au renouvellement d’une histoire sociale attentive aux biographies, trajectoires et carrières.

Tout en permettant un véritable dialogue avec d’autres configurations de recherche nationales (États Unis et Allemagne notamment), ces différentes approches sont fortement nourries par une tradition de circulation des savoirs et savoirs faire entre sociologie, anthropologie, histoire et science politique. Cette transdisciplinarité, couplée au profilage de plus en plus précis des recrutements à l’Université, justifient un soutien particulier du CNRS.

À l’instar d’autres sous-disciplines de la science politique, la sociologie politique s’adosse à des revues de référence (Revue Française de Science Politique, Politix etc.) et à une association, l’Association Française de Science Politique, dont les groupes de travail et les congrès sont des creusets de la recherche.

2. La sociologie du travail, des organisations et des activités économiques

La sociologie du travail, la sociologie des organisations et la sociologie économique sont des domaines de recherche bien constitués et particulièrement dynamiques dont les frontières, les objets et les questionnements ne cessent de se renouveler. Ces travaux sont aujourd’hui publiés dans les revues généralistes de la discipline (Sociologie du travail, Revue française de sociologie, Sociétés contemporaines, Genèses…) ainsi que dans des revues spécialisées, dont la création plus récente signale le dynamisme du champ (Revue française de socio-Économie, Les Mondes du Travail, La Nouvelle Revue du Travail par exemple), tout comme son ouverture à d’autres domaines (Travail, Genre et Sociétés). Ils font l’objet d’animations scientifiques au sein de plusieurs réseaux dédiés de l’Association Française de Sociologie, de l’Association internationale des sociologues de langue française ou de l’Association internationale de sociologie. Tout en incarnant une tradition française plutôt originale dans le paysage international, ils sont en prise croissante avec les travaux étrangers, notamment européens et américains.

L’état des lieux peut être ici fait à partir de trois entrées spécifiques : les nouvelles formes d’activités, marchandes et non-marchandes ; les transformations des marchés du travail et des carrières, saisies notamment au prisme des inégalités, des discriminations et des rapports politiques au travail ; enfin, les transformation des firmes et du capitalisme.

2.1. Les nouvelles formes d’activités, marchandes et non-marchandes

Déjà au cœur de la sociologie du travail, l’activité est aussi devenue, récemment, un objet central de la sociologie des professions et de la sociologie économique.

La sociologie des groupes professionnels cherche ainsi à explorer des activités qui ne sont pas exclusivement celles de groupes disposant d’un monopole dans l’exercice de leur métier, et qui peuvent être encore faiblement codifiées ou institutionnalisées. Cette perspective a fait considérablement évoluer ce champ vers l’analyse des dynamiques professionnelles mettant en jeu des formes de concurrence, de division du travail, de sélection, de transmission ou de prescription. Elle suppose d’investir de nouveaux questionnements autour des hiérarchies sociales, de l’hétérogénéité des pratiques, des normes et des légitimités en jeu. Ainsi les recherches sur les entreprises de services et leurs métiers se sont multipliées : elles explorent les transformations des emplois subalternes et examinent également la manière dont les catégories intermédiaires et les personnels d’encadrement sont confrontés, dans le privé comme dans le public, à la mise en œuvre des nouveaux modes de management, fondés notamment sur la rationalisation et la quantification des activités. Cette ouverture à toutes les activités et tous les métiers, quelle que soit leur place dans la hiérarchie des qualifications ou dans la hiérarchie sociale, a conduit à s’intéresser à ce qui fait le professionnalisme et aux régulations endogènes à un groupe professionnel. Elle s’est nourrie d’un dialogue fécond, à poursuivre, sur la tension entre organisation et profession.

Par ailleurs une attention particulière a été portée aux activités qui organisent le marché, à travers l’étude de ceux qui l’exercent – aussi bien les intermédiaires du marché que les professionnels dans la firme. Aux questions de qualité et de qualification des biens s’ajoutent aujourd’hui celles liées à la valeur et à la valorisation. La sociologie économique s’enrichit ainsi de perspectives qui traitent dans un continuum les activités de production et celles qui se déroulent sur les marchés. Elle parvient également à prendre en considération les rapports complexes qui se nouent entre marchand et non marchand, à partir de l’examen des frontières du marché, question qui se pose dès lors que de nouveaux objets (comme les organes) ou activités (comme le care) sont mis sur le marché. Ces réflexions ont été enrichies également par les recherches sur les collectifs ou organisations qui se situent aux frontières du marché, comme les communautés d’innovation ou les organisations militantes, qui peuvent intervenir comme des acteurs des marchés. L’analyse des interactions entre activités économiques et mouvements sociaux est devenue centrale pour comprendre la réalité de la responsabilité sociale des entreprises, leurs liens avec les problématiques environnementales et l’essor de l’économie sociale et solidaire.

Dans ce contexte, l’étude des organisations a elle aussi beaucoup évolué, grâce à un dialogue plus nourri avec les sciences de gestion et le champ de la théorie des organisations. Les objets empiriques se sont élargis : organisations publiques, privées ou encore militantes. De nombreux travaux ont également exploré les conditions organisationnelles du travail scientifique, de l’innovation ou encore de la création artistique, avec notamment des articulations fortes avec la sociologie des sciences ou encore la sociologie de l’art. De même, la question de la division du travail entre pairs, ou celle de la place de l’organisation par projets dans de nombreux secteurs d’activité fait l’objet de nouvelles investigations. D’importantes interrogations ont émergé également autour des formes et de la place des savoirs dans les dynamiques organisationnelles. La question de la connaissance croise celle, plus classique, de la légitimité et du pouvoir en contextes organisés, notamment dans les approches organisationnelles du risque et des crises.

2.2. Transformations des marchés du travail, inégalités, discriminations et rapports politiques au travail

Les transformations qui touchent à la nature, au contenu et à l’organisation des activités vont de pair avec celle, notable, des marchés du travail. D’où la nécessité de revisiter les théories de la segmentation des marchés du travail, autour des questions d’inégalités, de discriminations et de politique de l’emploi. Avec la flexibilité et l’instabilité du travail dans un contexte de mondialisation des échanges, plusieurs travaux ont montré comment se développent des systèmes d’emploi qui renforcent les inégalités sociales, de genre ou ethniques.

Les marchés du travail secondaires sont traversés par de très fortes inégalités entre ceux dont la compétence et la créativité sont reconnues et ceux qui y sont confinés et perdent les protections traditionnelles liées au salariat. On assiste en effet à un développement significatif du travail précaire et à l’émergence de nouvelles formes de relation salariale et de temporalité du travail, pouvant s’apparenter, dans certains cas, à des « carrières précaires », que rendent possibles la diversification des statuts d’emploi et la hiérarchisation formelle ou informelle qui s’établit entre elles.

Se pose aussi la question des formes juridiques et des politiques publiques régulant le travail, en particulier au regard de pays où l’emploi informel reste central. Les spécificités de certaines organisations, par exemple des PME et TPE, mais aussi de certains métiers et de certaines activités (par exemple dans le travail en ligne, les métiers du care, les activités délocalisées) doivent être mieux connues, dans la mesure où elles contribuent à reconfigurer les relations de travail et les normes d’emploi et de compétences. Les frontières du travail et de l’emploi doivent être ainsi, de façon générale, toujours questionnées, alors que chômage, bénévolat, emploi informel, économie sociale et solidaire, mais aussi mondialisation des échanges sont en train de modifier profondément les pratiques et les normes du travail et de l’emploi. Les relations professionnelles et les dimensions politiques du travail s’en trouvent affectées, qu’il s’agisse des rapports hiérarchiques, des formes de syndicalisme et d’action collective, de la nature et de la portée des conventions et des contrats, des dispositifs d’action publique, des systèmes d’éducation et de formation, des trajectoires de professionnalisation et d’insertion, des modèles de gestion du personnel, des systèmes de retraite, etc.

La question de la discrimination au travail et des inégalités d’accès et de pérennisation dans l’emploi tient une place de plus en plus importante dans les travaux de recherche. Inspirés des approches en termes d’intersectionnalité, ils considèrent les discriminations comme le fruit d’interactions complexes entre les rapports de classe, de genres et de groupes ethniques. Les courants de recherches autour des emplois domestiques et de la division morale du travail de care, mais aussi les travaux sur l’articulation des temporalités au travail et hors travail montrent bien la porosité et les interactions entre les différents domaines. De la même façon, le développement notable, tant dans le débat public que dans les recherches académiques, des questions de santé au travail, d’ergonomie, de risques psycho-sociaux doit dépasser les cloisonnements scientifiques.

Enfin, il conviendrait de mieux inscrire ces travaux dans le cadre d’une économie mondialisée, qui construit de nouveaux territoires productifs nationaux et internationaux et qui multiplie les échanges à différentes échelles. Les délocalisations, les systèmes de sous-traitance, les fusions et recompositions des firmes contribuent à segmenter et à transformer les marchés du travail locaux et globaux et à diversifier les flux de main d’œuvre. Se dessinent en effet des circulations migratoires complexes qui s’adaptent à ces transformations des marchés, mais qui en retour modifient les normes locales de travail, d’emploi et de compétences.

2.3. Transformations des entreprises et du capitalisme

Au-delà des évolutions que connaissent les modes de management des entreprises, déjà évoquées, la transformation plus globale de leurs formes institutionnelles et de leurs modes de gouvernance, couplée à la poursuite de leur internationalisation, conduisent à repenser les recherches sur les organisations contemporaines. Structuration en réseaux, rationalisation par filières, nouvelles relations entre donneurs d’ordre et sous-traitants, financiarisation, transformations dans la gestion des emplois et des carrières sont ainsi autant d’éléments à étudier dans leurs dynamiques propres et situées, en fonction des secteurs ou territoires dans lesquelles elles se déploient. Dans cette perspective, il devient nécessaire de penser non seulement les évolutions intra-organisationnelles, mais aussi celles concernant les relations entre les firmes elles-mêmes et avec leur environnement socio-économique et juridique.

La question des échelles gagne ainsi en intérêt et en complexité lorsque délocalisation des activités et internationalisation des implantations et des échanges débordent l’exercice du droit national et stimulent la production de normes et standards transnationaux. De la même façon, lorsque, au niveau infranational cette fois, la compréhension des dynamiques productives et salariales passe par l’examen d’agencements institutionnels inédits et de pratiques locales innovantes (bassins d’emploi, pôles de compétitivité, groupements d’employeurs), il convient de réinterroger les formes d’organisation et les normes de travail et d’emploi.

Les effets de ces évolutions sur les salariés et les collectifs de travail se trouvent alors au cœur de recherches qui mettent l’accent sur les conséquences de l’individualisation du travail, de l’évaluation croissante des activités notamment au moyen de critères quantitatifs ou des nouvelles formes d’intégration (plus horizontales que verticales). Elles pointent la difficulté croissante de nombre de salariés pour identifier qui est leur employeur et où ils se situent dans la « chaîne de valeur ». Elles analysent également les formes inédites de résistance, voire de conflits, qui naissent de ces situations et qui tendent à bousculer les cadres traditionnels des relations professionnelles et de l’action collective. Plus largement, c’est le rapport entre les entreprises et la société qui se trouve redéfini. Les travaux récents sur le développement durable, la consommation engagée, ou la responsabilité sociale des entreprises se sont inscrits dans cette veine, en prenant au sérieux ces discours, actions et mouvements. Il s’agit en particulier de comprendre comment ils s’incarnent, dans les entreprises en particulier, dans un ensemble de normes, de labels ou de chartes que ces dernières s’engagent à respecter, et de saisir comment ces dispositifs s’adossent ou non à des réglementations que l’État aura la responsabilité de faire respecter.

2.4. Des interactions à renforcer avec d’autres disciplines

Les thématiques passées en revue ci-dessus sont traversées par une interrogation générale sur les recompositions des frontières : entre activités (marchandes/non-marchandes, industrielles/de service, formelles/informelles), entre acteurs (professionnels/amateurs, salariés/indépendants, stables/précaires), entre territoires (local/national/global) ou bien encore au niveau des régulations qui encadrent ces pratiques (publiques/privées, législatives /conventionnelles). Cette interrogation transversale doit alors s’accompagner d’un déplacement des frontières disciplinaires en impliquant des échanges plus intenses entre la sociologie et les disciplines voisines. La diversité croissante des formes de travail et des statuts d’emploi, tout comme les phénomènes de réorganisation, interne et externe, des firmes plaident pour le développement du dialogue entre le droit et les sociologies économique, du travail et des organisations. De plus, malgré le dynamisme scientifique de l’histoire économique et de l’histoire des entreprises, les recherches associant historiens et sociologues sur le travail, les marchés du travail, les formes économiques ou les groupes professionnels sont encore trop rares. Le dialogue avec les sciences de gestion mériterait d’être poursuivi, de même que les enrichissements croisés qui ont commencé à émerger entre sociologie économique et anthropologie pour rendre compte de la pluralité des échanges économiques. Enfin, les croisements entre science politique et sociologie sont devenus indispensables pour comprendre pleinement la régulation des marchés ou plus largement la gouvernance économique, mais aussi la régulation professionnelle ou celle de l’emploi.

3. L’action publique

L’analyse des politiques publiques constitue une sous-discipline de la science politique et de la sociologie très dynamique depuis le début des années 1990. Les travaux français se caractérisent par des approches originales de sociologie politique de l’action publique.

En France, ce domaine a longtemps été marginal jusqu’aux travaux du Centre de Sociologie des Organisations, des marxistes et surtout des grenoblois Bruno Jobert et Pierre Muller, du manuel d’Yves Mény et Jean-Claude Thoenig, et des travaux de Jean Padioleau et Pierre Lascoumes. À la suite de ces auteurs, une nouvelle génération a émergé dans les années 1990 qui a tout de suite développé des approches comparatives. C’est donc un domaine de la science politique qui s’est rapidement internationalisé, non seulement en important et discutant les travaux contemporains des européens et des américains, mais aussi en développant des recherches comparatives et des approches conceptuelles originales qui ont de l’influence sur les débats internationaux. Les travaux comparatifs des chercheurs français sur l’action publique ou sur l’Europe font partie des références importantes du domaine et ceci se traduit par exemple par une présence importante et des publications dans les revues phares du domaine (Journal of European Public Policy, Governance, Public Administration, Journal of Public Policy). Cela s’est aussi traduit en français par la création de revues comme Politique européenne ou Gouvernement et Action Publique, de nombreux manuels et la publication régulière d’ouvrages de recherches souvent traduits en anglais.

Au niveau international, l’analyse des politiques publiques a connu une forte croissance en relation avec les processus de mondialisation, en particulier à Singapour, en Afrique du sud, en Australie, au Brésil, au Mexique ou en Chine. Les grandes associations internationales de sciences sociales (ECPR, ISA, APSA) sont partie prenantes d’une initiative structurant ce domaine (icpublicpolicy.org).

Les travaux les plus en pointe sur les politiques publiques au niveau international peuvent être schématiquement et sans exhaustivité caractérisés de la manière suivante :

– comme dans d’autres domaines de la science politique, on constate une plus grande exigence théorique et méthodologique, qui n’est pas seulement liée au poids des approches en termes de choix rationnel. Toute une littérature utilise des données quantitatives, des mesures de perception et développe des formalisations plus poussées, notamment en lien avec les préférences mesurées des citoyens. En relation étroite avec les économistes, un courant développe des expérimentations (comme les nudges en Angleterre) ;

– des recherches se développent qui s’appuient sur des bases de données comparées concernant les actes législatifs, les débats parlementaires, les controverses dont les médias se font l’écho, les programmes gouvernementaux (y compris leur évolution) et les changements de gouvernement. Le programme phare le plus influent du domaine, Policy Agendas Project, a été développé par deux chercheurs américains, Franck Baumgartner et Bryan Jones. D’immenses bases de données structurées avec la même méthodologie dans une dizaine de pays (dont la France) permettent de renouveler les recherches sur les médias, les groupes d’intérêt et l’attention des décideurs ou de renouveler la question des fenêtres d’opportunité ;

– la multiplication de travaux sur l’État régulateur et sur l’action publique envisagée à partir des normes, des standards, des régulations/réglementations (voir la nouvelle revue Regulation and Governance) ;

– le développement de perspectives de recherches post positivistes, souvent d’inspiration foucaldienne ; féministe et/ou pragmatique mettant l’accent sur les discours, les interprétations, les représentations, les processus cognitifs, la culture, les formes de gouvernementalité ;

– le maintien d’une vigoureuse littérature critique d’inspiration plus marxisante soulignant le rôle du néolibéralisme et du capitalisme mondialisé comme contrainte et explication des évolutions des politiques publiques ;

– les recherches sur les transformations de la gestion publique et l’adoption de recettes inspirées des approches en termes de « nouvelle gestion publique » ;

– les travaux sur l’évaluation de l’action publique, ses effets, ses performances, ses échecs, ses victimes, envisagés de manière comparée, souvent en lien avec les économistes ; les recherches sur les échecs des politiques publiques ;

– les recherches combinant différents niveaux d’analyse du local au global, notamment sur l’Europe et sur les politiques publiques plus internationalisées au-delà de l’État ;

– un renouvellement de perspectives pragmatistes de l’action publique ;

– les recherches sur la réforme de l’État.

Ajoutons que l’Union européenne et la progressive européanisation de nombreuses politiques publiques ont donné lieu à une littérature foisonnante sur le gouvernement par les normes, les régulations et les standards, sur la gouvernance à multi-niveaux, sur le rôle des agences de régulation/réglementation et les réseaux d’agence, sur l’élaboration des politiques ou sur leur mise en œuvre, sur la capacité de contrainte de la commission et sur les multiples stratégies de traduction et de détournement des règles et politiques européennes ou sur les variations des mécanismes de coordination des politiques entre différents pays, avec différents types d’acteurs, à différents niveaux. Cette littérature permet progressivement de comprendre la transformation des États membres de l’Union européenne dont les politiques ou les priorités sont de plus en plus contraintes par l’appartenance à des réseaux européens. Les États membres ne sont plus tout à fait des États comme les autres.

Côté français, plusieurs domaines se sont particulièrement développés. Si la recherche sur les politiques publiques a particulièrement mis l’accent sur le rôle des représentations, des paradigmes, des idées et des référentiels, depuis une dizaine d’années, se développent des travaux sur les instruments, les outils, les équipements de l’action publique et les savoirs de gouvernement, ainsi que sur la prise en compte du droit et des réseaux dans l’action publique. La socio-histoire et l’analyse de la genèse de l’action publique ont connu un fort développement. D’autres approches ont fait l’objet d’investigations poussées : la political economy comparée de l’action publique (État providence, politique économique), la sociologie de l’État, et les recherches sur gouvernement, gouvernance et régulations, la sociologie pragmatique de l’action publique, les mouvements sociaux et l’action publique. Enfin, prenant le contrepied de travaux qui dans les années 1970-1980 s’étaient focalisés sur les élites administratives, un pan de la sociologie de l’action publique a choisi de développer une « entrée par le bas », dans le sillage d’études américaines sur la « street-level bureaucracy ». Ces travaux sur « l’État [et plus généralement les services publics] au guichet », qui se focalisent sur les interactions entre les agents administratifs et les usagers, et donc sur l’action publique dans son déploiement au quotidien, mettent en évidence les rapports de force, voire de domination, l’autonomie et le pouvoir discrétionnaire dont disposent les employés dans l’appréciation des cas individuels et l’interprétation des règles. Ce courant s’appuie le plus souvent sur des démarches de type ethnographique. La question du non-recours aux droits par les potentiels bénéficiaires fait l’objet d’une attention particulière.

À titre d’exemple et de manière novatrice, les recherches sur les politiques à forts enjeux scientifiques et techniques, comme les politiques de santé publique et la gestion des risques ont été l’occasion de faire converger :

– des recherches sur les logiques de la production des connaissances scientifiques et de l’expertise dans un contexte de forte transformation des politiques scientifiques et de redéfinition des poids relatifs des acteurs privés et publics dans leur financement ;

– des travaux sur les stratégies des acteurs économiques par rapport aux politiques d’innovation technoscientifique, de recherche et développement dans un contexte d’injonction croissante au respect de normes environnementales et sanitaires ;

– des travaux sur les associations de malades et plus globalement sur les spécificités des mobilisations et des formes d’action collective sur les questions sanitaires et/ou à fort contenu technoscientifique ;

– des travaux sur les modes de gouvernement et de régulation des produits et activités à risque, avec notamment la mise en évidence d’une transformation des instruments de régulation des risques caractérisés par la recherche d’une compatibilité avec les mécanismes de marché (valeurs limites, classification de produits, etc.) ;

– des travaux insistant sur la transnationalisation de ces différentes logiques et acteurs (acteurs industriels transnationaux, action collective liée aux mouvements altermondialistes, régulation par des organisations internationales, réseaux internationaux d’experts scientifiques) qui conduisent à reposer la question du rôle des États et autres formes d’organisations politiques régionales.

Tout en s’inscrivant dans la continuité des travaux portant sur les savoirs de gouvernement, ces recherches renouvellent les réflexions sur les liens entre science et politique et interrogent la question de l’expertise scientifique de façon originale en s’appuyant sur des travaux empiriques bien documentés. Ils s’effectuent dans un dialogue avec la sociologie des sciences qui a connu ces dernières années un renouvellement important de ses paradigmes avec l’émergence de la question de l’ignorance et la montée en puissance d’une sociologie des sciences plus attentive qu’auparavant aux enjeux de pouvoir et aux inégalités de ressources et de positions. Ils invitent notamment à apporter une attention particulière à la structuration des connaissances et de l’ignorance dans un domaine d’intervention donnée et donc à montrer comment la mobilisation d’une expertise par les pouvoirs politiques et les administrations se fait dans un univers de possibles fortement contraint par la structuration des connaissances scientifiques. Elle conduit à reposer dans une perspective sociologique plus rigoureuse la question apparaissant dans le débat public en termes de « conflits d’intérêt ».

Au-delà de leur diversité, plusieurs points communs aux travaux en sociologie de l’action publique peuvent être relevés. Il s’agit souvent d’une sociologie interprétative et empirique, encore majoritairement fondée sur des approches de type qualitatif, même si elles mobilisent des sources diverses et si des programmes de recherche quantitatifs portant sur plusieurs secteurs d’action publique et une amplitude temporelle embrassant plusieurs décennies se développent ; une sociologie particulièrement attentive aux pratiques, aux configurations d’acteurs, aux contextes sociaux et politiques spécifiques dans lesquels l’action publique s’inscrit concrètement. De plus, les travaux français ont le plus souvent évité le risque de la quête positiviste de bonnes recettes. Au contraire, l’adoption d’une perspective de sociologie politique dans les différents domaines constitue l’un des points forts de ces recherches. Une partie des travaux s’est également efforcé de faire le lien entre politique publique et dynamiques politiques d’une part et avec la recomposition de l’État et du capitalisme d’autre part, souvent oubliée par l’analyse des politiques publiques.

4. Théorie politique et philosophie politique

Le précédent rapport de conjoncture de la section 40 s’était réjoui d’un regain d’intérêt chez les chercheurs français pour les « idées », les « idéologies » ou les « facteurs cognitifs » et en général pour la théorie politique. Cette dynamique s’est maintenue. À l’attention aux travaux de l’École de Cambridge ou à l’histoire des concepts, s’est ajoutée une autre, cette fois à la sociologie des idées américaine, qui commence à être régulièrement discutée dans les revues qui relèvent de la section 40. Des thèses, des numéros spéciaux de revue, des colloques et des ouvrages sont venus concrétiser ces recherches en « socio-histoire des idées politiques » ou en « histoire sociale des idées politiques ». Trois types de travaux méritent une mention spéciale :

4.1. La sociologie des sciences

Ce sous-ensemble des sciences sociales, particulièrement dynamique depuis trois décennies, a été, en France, le creuset d’un nombre croissant d’enquêtes interrogeant les relations entre sciences et politique. D’une part, les travaux couramment désignés comme relevant de l’anthropologie des sciences ont insisté sur l’enchevêtrement des facteurs politiques, économiques et sociaux dans les processus de fabrication des faits scientifiques, en montrant notamment comment, loin d’en affaiblir la réalité, ils participaient pleinement à leur établissement. D’autre part, un nombre croissant de travaux de sociologie des sciences ont pris pour objet des terrains scientifiques aux ramifications politiques multiples, que ce soit sous l’angle des politiques publiques qui les encadrent, des décisions publiques motivées par des découvertes scientifiques ou de l’interdépendance des mondes politique, technique et scientifique. En particulier, la montée en puissance des préoccupations environnementales (réchauffement climatique, réflexions autour de l’anthropocène…) a favorisé des controverses scientifiques et politiques particulièrement riches qui ont offert des terrains d’enquêtes très stimulants du point de vue des sciences sociales du politique. Si les publications issues de ces travaux ont parfois peiné à trouver leur place en France ailleurs que dans des revues spécialisées, la tendance de ces dernières années est au contraire à leur accueil croissant par les revues généralistes de la discipline. Il faut par ailleurs noter que le dynamisme considérable de la sociologie des sciences au niveau international a pu faciliter la diffusion et la publication en langue anglaise des enquêtes menées par les chercheurs français, notamment autour de la solide association 4S (Society for Social Studies of Science).

4.2. La philosophie des sciences sociales

La philosophie des sciences sociales contribue aussi au mouvement réflexif sur les pratiques scientifiques, mais cette fois sur le versant des SHS. Ses récents développements dans le cadre de l’espace académique français proposent en particulier d’installer la philosophie des sciences sociales dans un rapport de secondarité vis-à-vis de la production des sciences sociales, dès lors que l’émergence de la sociologie, de la science politique et de l’anthropologie ont introduit une rupture fondamentale dans la production des savoirs, qui constitue en tant que tel un objet à part entière de l’enquête philosophique. Les travaux qui s’inscrivent dans cette perspective envisagent donc de travailler sur les résultats empiriques des sciences sociales, en particulier des sciences sociales du politique. Tout en respectant les différences de méthodes et les types de questionnements qui distinguent les sciences sociales de la philosophie, ces travaux ouvrent un espace d’échanges où il existe certes un coût de conversion d’une discipline à l’autre, mais qui où émergent des articulations novatrices, en particulier en philosophie politique. Les travaux qui s’intéressent aux effets des politiques publiques ou des différentes formes d’association politique sur la souveraineté des États entrent par exemple dans ce cadre. De la même manière, les enquêtes de philosophie des sciences sociales qui prennent pour objet des corpus de textes de sciences sociales pour en tirer des implications philosophiques dès lors que ces textes portent sur le fonctionnement des sociétés modernes, sont susceptibles de rentrer dans le même périmètre. Ce renouveau de la philosophie des sciences sociales s’inscrit dans un horizon de discussion européen, en particulier avec les espaces académiques allemands et italiens, dans une moindre mesure anglais et américain. On peut néanmoins relever les obstacles récurrents rencontrés par les travaux en relevant à trouver des modalités de publication, dès lors qu’ils sont souvent considérés par les politistes comme des philosophes et par les philosophes comme des sociologues, malgré l’effort de revues s’efforçant de faire vivre, en France, l’interdisciplinarité (Genèses, Raisons politiques, Raisons Pratiques ou la Revue du Mauss etc.).

4.3. Le renouvellement des recherches empiriques dans la théorie politique internationale

Très longtemps, la théorie politique a montré relativement peu d’intérêt pour l’articulation entre revendications normatives et réalités empiriques internationales. Les revendications normatives étaient souvent déduites de l’abstraction pure des données empiriques, de la raison « pure » d’orientation kantienne au voile d’ignorance de Rawls. Cette orientation persiste mais les recherches empiriques irriguent de plus en plus la théorie politique. Cette tendance est motivée par des logiques organisationnelles académiques, le désir de tester les recommandations normatives dans la réalité sociale et de diagnostiquer les origines des faits sociaux jugés éthiquement indésirables (guerres, pauvreté, discrimination, etc.). Un tel enracinement empirique se retrouve dans des revues comme Political Theory, Constellations ou International Political Sociology. Qu’il s’agisse du care, de critical legal studies, de gender studies ou de la problématique de la reconnaissance, à peu près toutes les théories normatives actuelles s’appuient, à l’instar des théories issues de l’école de Francfort, sur l’examen des faits « réels » confrontés à un idéal plus ou moins émancipateur. En outre, on assiste à un développement d’une théorie politique internationale qui va essentiellement dans deux directions : d’une part, l’histoire de la pensée internationale revisitée avec les méthodes de Skinner, d’autre part, la volonté de prendre comme référence des auteurs classiques d’orientations diverses pour analyser les problèmes internationaux contemporains (Aristote, Kant, Hegel, Clausewitz, Marx, Foucault, Bourdieu, Honneth). Par rapport aux travaux étroitement quantitatifs et positivistes, ceux liés à la théorie politique internationale ont une orientation nettement plus « compréhensive » et visent à révéler les épistèmes d’une époque où les présupposés normatifs des interactions sociales plus restreintes. De ce fait, il se produit une articulation très fructueuse entre approches compréhensives et approches normatives, comme dans les revues Global Discourse ou International Theory. La théorie politique internationale continue aussi à proposer des questionnements ambitieux sur des sujets tels que la violence, les inégalités (la théorie de la dépendance/cépalisme latinoaméricain et le débat sur la précarisation) ou encore la domination politique et sociale à l’échelle planétaire (cf. le courant des études post-coloniales de Said à Spivak). En France, l’articulation entre la théorie politique internationale et la sociologie politique se reflète déjà dans certaines publications très prometteuses notamment sur les thématiques des violences internationales et la circulation des idées transnationales dans des revues telles que Raisons Politiques, Cultures et Conflits et Critique Internationale. Dans l’ensemble, cet enracinement plus empirique de la théorie politique internationale doit encore être renforcé et consolidé.

5. Les relations internationales, les aires culturelles et la politique comparée

5.1. Les relations internationales

Les académiques qui se reconnaissent, en France, dans le label des « relations internationales » présentent des profils scientifiques divers. Longtemps, relevaient de « l’international » ceux qui étudiaient les aires lointaines, en l’absence de questionnement sur les relations – précisément – entre ces « ailleurs lointains ». Un tel questionnement existait, pourtant. On le trouvait en particulier dans les formations juridiques et politiques liées aux métiers de la diplomatie et de la chose militaire. Proche des préoccupations des praticiens, cette géopolitique n’a pas su acquérir la même légitimité scientifique que la discipline des Relations internationales née au sortir de la première guerre mondiale dans le champ académique anglo-américain. Cette dernière connaît une forte expansion dès les années 1950. Elle se caractérise depuis par une large ambition théorique, et par une série de débats qui ont progressivement constitué un corpus canonique aujourd’hui enseigné dans les départements de science politique dans les pays anglo-saxons et scandinaves. Avec, au cœur de cette réflexion, la même préoccupation pour ce qui fait la particularité des relations de pouvoir entre acteurs situés au-delà des frontières nationales.

Qu’ils relèvent de la philosophie politique ou de la sociologie, des universitaires français ont depuis longtemps œuvré à dialoguer avec ce champ académique, mais ils sont restés peu nombreux, et n’ont pas acquis chez eux la même influence que certains de leurs homologues outre-Atlantique. L’étude des relations internationales s’est néanmoins renforcée en France de manière progressive. Le nombre d’enseignants chercheurs français formés à ce corpus a connu une augmentation sensible, parmi les lauréats des concours de maîtres de conférences ou de l’agrégation du supérieur en science politique. Ce dynamisme se traduit par des coopérations internationales, dans le monde francophone (Bruxelles, Québec, Montréal, Genève) et de plus en plus par une participation des chercheurs français à l’animation et au développement de la recherche internationale dans ce domaine via l’International Studies Association (ISA), la constitution d’une European Association of International Studies ou encore l’organisation de conférences paneuropéennes d’études internationales en lien avec l’European Consortium for Political Research (ECPR, avec son Standing Group on IR).

En France, il existe plusieurs pôles de formation et de production scientifique en la matière tant à la Sorbonne, qu’à Sciences Po, à l’INALCO et dans nombre d’IEP aux spécialisations parfois régionales (cf. Bordeaux et Aix-Marseille). Du côté des revues, on peut citer Cultures & Conflits et International Political Sociology, dont les promoteurs ont réussi à faire reconnaître une certaine façon française d’étudier les relations internationales jusqu’au sein de l’ISA, et, par le biais d’un large réseau de coopérations scientifiques, chez nos voisins européens ainsi qu’en Amérique du Nord et du Sud.

La revue Critique internationale s’est, au cours des années 2000, intéressée de façon plus régulière aux Relations internationales au sens disciplinaire. Il en va de même de la Revue française de science politique. Une autre initiative notable en matière éditoriale est la jeune revue électronique Dynamiques internationales.

Une tendance lourde dans la recherche française en Relations internationales tient à son refus de reconnaître quelque exception épistémologique aux relations internationales, par rapport aux autres objets de la recherche en sciences sociales. Même les chercheurs français formés à la littérature des RI se sont ainsi distingués par la mobilisation de penseurs français ou européens, sociologues et philosophes, qui n’avaient précisément pas produit une pensée spécifique de « l’international », mais bien une pensée pour l’analyse critique du pouvoir, dans sa substance empirique. Ils ont ainsi nourri de véritables courants dans les études internationales dans le monde anglo-américain (autour de Bourdieu et Foucault, en particulier).

Mais cette position a, plus récemment, encouragé des sociologues et anthropologues du politique ou encore des historiens à se saisir d’objets « inter- » ou « trans- » nationaux. C’est là un apport important pour la réflexion sur « l’international ». On assiste depuis quelques années à la multiplication de dossiers de revues et des manuels caractéristiques de ces analyses sociologiques, anthropologiques ou sociohistoriques « banalisées » de phénomènes transnationaux. La fondation outre-Atlantique de la revue Humanity en 2010 par un chercheur français représente également un jalon important dans cette perspective. D’autres coopérations internationales vont également dans ce sens (par exemple le Réseau pour l’anthropologie de la gouvernance internationale).

Cette « rencontre » ne produit pas toujours les débats qu’on pourrait en attendre et entre promoteurs d’une importation des débats canoniques anglo-américains et contempteurs de cette littérature l’ignorance mutuelle règne souvent. La nécessaire attention portée à l’investigation empirique à propos des objets « internationaux » et la valeur des outils « ordinaires » des sciences sociales méritent pourtant d’être défendues au cœur des échanges entre spécialistes. Ceci suppose de connaître la teneur des débats théoriques et méthodologiques qui les occupent, transmis par les « passeurs » français de ces savoirs spécialisés. Voici un chantier qu’il semble important de mener à bien en s’appuyant sur les atouts dont dispose la recherche française. Les réflexions en cours outre-Atlantique sur le statut de la discipline des Relations internationales et la spécificité ou non de ses méthodes, créent pour cela un contexte favorable.

5.2. Les aires culturelles

Dans ce domaine, la recherche française est, pour l’essentiel, à la hauteur des espoirs mis en elle. Elle dispose de longue date d’un savoir linguistique et d’une tradition d’érudition problématisée grâce à des institutions centenaires – EFEO –, voire plus que centenaires (Collège de France, INALCO, EPHE) et bénéficie de l’essor de l’EHESS, de l’université, des IEP et de Sciences Po en la matière. Si un débat – récurrent – sur la pertinence des aires culturelles comme objets d’étude a animé la communauté scientifique au début des années 2000, il s’est conclu par la nécessité de pérenniser les dispositifs en place sans « exotiser » pour autant des formes d’altérité appréhendables par les outils ayant cours dans l’étude de société moins lointaines.

Le rayonnement international des études françaises en la matière tient à la manière dont elles combinent recherches théoriques et enquêtes de terrain. Ces dernières, au carrefour de bien des sciences sociales, empruntent notamment volontiers à la sociologie et à l’anthropologie. D’où une analyse original de questions clé comme la formation de l’État, la relation entre religion et politique, les trajectoires de la démocratie et de l’autoritarisme, la construction des identités (nationalistes, ethniques…), les formes de la violence politiques.

Les supports de publications sont nombreux, qu’il s’agisse de revues spécialisées par aires ou de revues qui ouvrent leurs colonnes à des politistes ou des sociologues spécialistes de régions particulières.

L’étude du politique sur des terrains lointains exigeant un investissement coûteux, elle reste toutefois sous-représentée, alors qu’elle constitue un enjeu crucial dans la compréhension de pays méconnus et du politique en général, dans une démarche comparatiste ouverte sur le monde. Dans ce dispositif, le CNRS joue un rôle essentiel qui tient au recrutement de spécialistes des aires culturelles ayant souvent des difficultés à intégrer les départements universitaires de leur discipline.

Une place à part doit être faite aux UMIFRE qui, dans les pays où l’accès au terrain est difficile, sont essentielles, aussi bien pour l’expertise qu’elles ont acquise que pour l’accueil de doctorants, post-doctorants et de chercheurs confirmés.

Le risque qu’encourt la recherche française sur les aires culturelles est celui d’un éclatement entre de trop multiples institutions. La création récente par le CNRS de groupements d’intérêt scientifique (GIS) par zone géographique vise à remédier aux dysfonctionnements que cela engendre. Les GIS pourraient être des espaces d’échanges et de coopération entre les communautés scientifiques si leur dotation budgétaire augmentait. Par ailleurs, l’ANR, en collaboration avec certains ses équivalents étrangers, participe à des appels d’offre internationaux auxquels les spécialistes d’aires culturelles ont vocation à répondre en priorité.

Pour consolider le sous-champ des aires culturelles, la recherche française pourrait mieux articuler encore son ancrage local, national ou régional, avec une participation aux débats les plus actuels de la sociologie ou des sciences politiques. Les chercheurs devraient donc conjuguer l’apport de connaissances empiriques, fruits notamment d’enquêtes de terrain, et l’élaboration d’une vision plus générale, à forte charge théorique. Si l’ancrage empirique des recherches dans des terrains nécessite la maîtrise de langues parfois rares, cela ne doit pas conduire à la production d’études exclusivement monographiques aux dépens d’approches comparatives. La mondialisation, les échanges, les mobilisations ou la construction des identités sont autant de thématiques à l’épreuve desquelles il est possible de forger les outils du comparatisme et de connecter les faits sociaux.

5.3. La politique comparée

Bien qu’adossée à une longue tradition et jouissant d’une reconnaissance académique croissante, la politique comparée peine à être reconnue comme une spécialité à part entière – en France comme ailleurs. Il lui est reproché de ne pas avoir établi d’objet spécifique, et de ne pas se distinguer par une méthodologie qui lui serait propre.

Pour autant, la comparaison des systèmes, des institutions et des acteurs politiques connaît un important développement, comme en témoigne la trajectoire de revues comme Comparative Political Studies ou Comparative Politics. Cette spécialité a connu un développement plus tardif dans le monde francophone mais y a aujourd’hui ses revues spécialisées (Revue internationale de politique comparée, Critique internationale, Cultures et conflits, Politique africaine, Revue d’études comparatives Est-Ouest…). La politique comparée profite ici de sa capacité à se nourrir des problématiques venant d’autres disciplines (histoire, sociologie, et droit) et à sans cesse renouveler ses terrains d’étude.

La politique comparée, influencée par l’examen des bases juridiques des gouvernements, s’est très tôt consacrée à une classification des régimes politiques et à l’analyse du changement politique, en privilégiant le lien entre développement économique et démocratie. En France, la politique comparée s’est beaucoup inspirée de la sociologie historique (notamment de l’État) qui se nourrit des travaux de Charles Tilly et Perry Anderson, ainsi que de l’anthropologie politique. Ses analyses ont surtout porté sur la trajectoire des États, les cultures politiques, les partis, la compétition électorale et les groupes d’intérêt. Par contraste, l’approche plus immédiate et/ou statistique du politique (comme celle des études sur les transitions démocratiques accompagnant les sorties des régimes dictatoriaux) n’ont pas joui du même attrait Ces oppositions manifestent une contradiction interne à la science politique, prise elle-même dans une constante tension entre choix rationnel et un « néo-institutionnalisme historique » qui inscrit sa démarche dans la longue durée. La nécessité d’historiciser la compréhension des phénomènes politiques a été particulièrement développée en France par les travaux, empruntant à Michel Foucault, à Max Weber et à Karl Marx. Ces recherches connaissent une indéniable présence internationale.

Malgré ces développements, la mondialisation et l’émergence de traditions intellectuelles extra-européennes (Asie, Afrique, Moyen Orient, Amérique latine) pose à la compréhension des ordres politiques, désormais reliés dans la mondialité, la question épistémologique de l’intégration de ces nouveaux régimes de temporalité dans un projet comparatiste qui est issu de l’histoire occidentale. Dans un contexte de « modernité multiple », comment pratiquer la comparaison sans penser la différence, l’altérité comme un contre-type ? Il est aujourd’hui nécessaire d’envisager une « comparaison à parts égales », qui revisiterait les théories et les moyens de calcul servant à établir une évaluation équilibrée, partagée, de systèmes politiques établis dans différents contextes historiques. Afin d’accompagner cette dynamique, il faut soutenir le développement des méthodologies innovantes qui s’appuieraient sur de solides réflexions épistémologiques en termes de cross histories ou de cross-cultural studies.

Enfin, la dynamique actuelle des sociétés entraînées dans la mondialisation interroge les fondements de l’analyse politique comparatiste. Le cadre d’investigation reposant sur des spécificités nationales, et surtout sur l’État comme acteur central de la vie politique et économique, est remis en cause par l’élargissement des espaces de compétence politique locaux, régionaux et internationaux. La question du dépassement de l’État, de la nation et la prise en compte de la transnationalité, comme des formes diverses de replis identitaires, ont des répercussions sur les soubassements théoriques et méthodologiques de la comparaison.

II. Questions transversales

1. Méthodologie, recherche sur contrat et internationalisation

L’ouverture sur les autres sciences sociales, la diversité méthodologique ainsi qu’un ancrage empirique fort constituent aujourd’hui la marque de fabrique de la science politique et de la sociologie françaises. Ces caractéristiques les différencient d’une grande partie de la science politique et de la sociologie pratiquées à l’international où ces disciplines font une place plus grande aux méthodes quantitatives, voire à la formalisation. La France a notamment vu se développer depuis une vingtaine d’années un courant critique proche de l’histoire et valorisant les méthodes ethnographiques, alors que, par exemple, la science politique américaine s’est dans le même temps rapprochée de l’économie, consacrant les méthodes quantitatives et une épistémologie globalement positiviste. Si bien que les politistes français, aux États-Unis comme dans d’autres pays, ont davantage d’affinités avec les sociologues, les historiens ou les anthropologues. Du côté de la sociologie, la situation est moins tranchée, notamment parce que certains domaines, comme la sociologie économique, ont fait une place croissante, ces dernières années, en France aux méthodes quantitatives.

La situation a certes récemment évolué au sein de la science politique française en raison de la multiplication des enseignements consacrés aux méthodes quantitatives dans les départements de science politique et les IEP. En outre, les grands projets, type PCRD ou ANR, ont favorisé la réalisation d’enquêtes combinant méthodes qualitatives et quantitatives.

La participation française aux grands projets européens reste toutefois modeste, même si elle demeure importante dans certains sous-domaines, comme celui de la sociologie des relations professionnelles. Ce moindre appétit pour les PCRD et les ERC s’explique d’abord par leur caractère très chronophage et le formatage des thématiques. Pour remédier au premier problème il faudrait former davantage de responsables administratifs en ingénierie de projets au niveau des UMR – le seul vraiment pertinent – et leur donner les moyens de partager leur savoir-faire à travers une mise en réseau dont le CNRS pourrait être l’architecte. Pour remédier au second, il faudrait se donner les moyens d’influer, en amont, sur la définition des thématiques prioritaires. Il conviendrait en particulier de défendre la place accordée à l’historicité des phénomènes sociaux et à leurs énoncés autochtones pour éviter l’aplatissement des problématiques lié à la standardisation des approches. En revanche, bien conçue, une étude européenne comparée peut être particulièrement instructive en matière de connaissance empirique et permettre, grâce à une utilisation judicieuse des données recueillies, une bien meilleure intelligence des phénomènes politiques et sociaux. In fine, si la recherche quantitative apparaît comme une voie de l’internationalisation de la science politique ou de la sociologie françaises, elle ne doit pas conduire à des renoncements a priori ni en termes d’ambition théorique, ni au regard de l’éventail des analyses qu’il s’agit de mettre à l’épreuve.

2. Les formes de l’internationalisation

Les chercheurs français en sciences sociales ont longtemps cultivé un rapport ambigu à la scène scientifique internationale. S’ils ont toujours lu, critiqué et souvent intégré les travaux de leurs homologues étrangers, notamment lorsque ceux-ci étaient disponibles en langue anglaise, ils se sont souvent satisfaits d’une confrontation « en interne » – dans l’espace francophone – à propos de ces recherches. Depuis une dizaine d’années cette relative insularité est fortement battue en brèche. La section 40 du Comité national observe d’ailleurs au moment de ses évaluations l’importance croissante des interactions en langue étrangère, notamment parmi les jeunes chercheurs.

L’internationalisation des sciences sociales françaises, priorité affichée du CNRS, doit encore être encouragée, mais elle ne doit pas faire l’objet de pressions hâtives, sous peine d’entraîner une uniformisation et un appauvrissement des savoirs et dispositifs académiques. Afin d’éviter à la fois l’écueil du provincialisme et le risque de l’uniformisation, l’internationalisation doit garantir la pluralité des approches, ce qui passe par le maintien du plurilinguisme académique et par une réflexion approfondie sur les modalités de diffusion et de traduction des connaissances vers l’anglais, lingua franca de l’espace académique mondial.

Plusieurs pistes peuvent être poursuivies.

2.1. Les collaborations internationales

L’internationalisation devrait d’abord passer par la multiplication des collaborations sur projets (PCRD, ANR, AUF et, bien sûr, CNRS) entre chercheurs ou équipes de recherche de plusieurs pays. Dans cette perspective, la logique des LIA mériterait d’être amplifiée, plutôt que celles de structures du type UMI. Celles-ci, plus coûteuses, forment parfois des enclaves françaises dans des universités étrangères. L’envoi de chercheurs dans les centres et départements de ces mêmes universités et des invitations de collègues étrangers dans les UMR françaises constituent des dispositifs plus efficaces et plus économiques. Plusieurs mesures relativement peu onéreuses pourraient être ici envisagées : l’abondement des dotations affectées aux LIA, l’augmentation du nombre des postes ouverts à l’expatriation, une plus grande visibilité de l’ensemble de l’offre (par exemple à travers une plate-forme recensant l’intégralité des bourses mais aussi des chaires universitaires) et une plus grande transparence dans les modalités d’attribution de ces positions.

Le dispositif des UMIFREs mérite aussi d’être repensé. Si ces structures sont des plus utiles dans les pays où faire du terrain est difficile tant pour les chercheurs que pour les doctorants, une telle dépense ne s’impose pas dans des pays européens ou des pays ayant un tissu universitaire déjà dense.

Pour multiplier l’envoi de chercheurs à l’étranger, il conviendrait aussi de réduire les indemnités d’expatriation des agents du CNRS en poste dans les UMIFREs et les UMIs qui peuvent aller jusqu’à un doublement des traitements, y compris dans des pays où le coût de la vie est plus faible qu’en France. Pour les doctorants et les post-doctorants, l’envoi dans des universités étrangères garantirait à long terme la construction de réseaux internationaux. Pour les chercheurs accueillis dans des universités étrangères, il conviendrait aussi de proposer un accompagnement minimal n’existant pas aujourd’hui (par exemple : des assurances maladies adaptées au pays pour eux et leur famille). L’absence de cet accompagnement est particulièrement discriminante pour les jeunes chercheuses qui ne peuvent assurer le coût d’un suivi de grossesse à l’étranger et les familles avec des enfants en bas âge.

2.2. La politique de traduction

S’agissant de la politique de diffusion des travaux français en langue étrangère, premièrement, il vaudrait sans doute mieux aider des chercheurs à publier dans des revues étrangères de renommée internationale que de traduire des numéros de revues françaises. Et ce, via des dispositifs d’« editing » et d’aide à la traduction. Il faut rappeler ici que s’internationaliser, ce n’est pas seulement publier en anglais. Les publications dans d’autres langues que l’anglais doivent être soutenues par des aides à la traduction et valorisées dans les dossiers d’évaluation des chercheurs.

Le CNL finance depuis quelques années la traduction d’articles de revues françaises vers l’anglais. Ce dispositif fort louable devrait toutefois faire l’objet d’une évaluation car il ne favorise pas nécessairement l’internationalisation des recherches françaises. Le cadre de référence des articles traduits est souvent très franco-centré car ils sont initialement écrits pour une audience française. La qualité de la traduction pose aussi parfois problème. Enfin la diffusion des articles ainsi traduits est limitée étant donné que le portail Cairn, sur lequel les articles traduits sont mis en ligne, n’est généralement pas accessible dans l’offre électronique des universités non francophones.

Un deuxième chantier à engager est celui de la traduction d’ouvrages déjà publiés en français, très importante pour diffuser à l’étranger des ouvrages fondamentaux, emblématiques de la recherche française en train de se faire ou abordant des chantiers originaux et peu investigués à l’échelle internationale.

2.3. La participation à des congrès internationaux

Si on observe certains progrès sur ce front, l’internationalisation de la science politique française souffre encore de la sous-représentation de ses académiques dans les congrès internationaux. Or, si présenter une communication à l’American Political Science Association (APSA) implique de plus en plus le recours à des approches quantitatives dont les français ne sont pas toujours familiers, cela n’a rien d’obligatoire à l’International Political Science Association, à l’ECPR, à l’International Studies Association ou dans les congrès d’associations d’études régionales (Association of Asian Studies, Middle East Studies Association etc.). La difficulté principale tient ici, outre la barrière de la langue, au coût des voyages, des séjours et de l’inscription. Un cercle vicieux s’enclenche lorsque la sous-représentation des politistes français dans ces réseaux internationaux est telle qu’ils ne sont plus sollicités pour participer à des « panels » ou à des projets internationaux par les collègues étrangers qui en prennent l’initiative.

Dans le cas de la sociologie, on observe ces dernières années une participation croissante des chercheurs français aux grands congrès internationaux (International Sociological Association, European Sociological Association, Society for the Advancement of Socio-Economics, European Group for Organizational Studies). Malgré tout elle reste concentrée sur quelques institutions qui peuvent aider financièrement leurs chercheurs à participer à ces colloques.

3. L’enseignement

La majorité des chercheurs CNRS de la 40 enseignent entre 20 et 60 heures par an. La situation est très variable en fonction des universités de rattachement. Certaines institutions ne les sollicitent que très peu alors que d’autres offrent à leurs chercheurs la possibilité de dispenser toute une gamme d’enseignements. L’attribution des enseignements doit se faire en bonne intelligence : elle ne doit s’exercer ni aux dépens du chercheur (en lui imposant par exemple des cours-types) ni aux dépens des enseignants-chercheurs à qui ne seraient laissés que les enseignements de premier cycle. Le chercheur doit aussi s’adapter aux besoins de son institution en dispensant, par exemple, des cours comparatistes ou généralistes. Il peut aussi avec profit être associé à l’ingénierie pédagogique lors de la conception ou de la refonte de maquettes.

Enseigner favorise l’intégration des chercheurs à la vie universitaire à deux titres au moins. Premièrement cela leur permet de participer aux activités pédagogiques, centrales dans la sociabilité universitaire. Ils peuvent ainsi tisser des relations avec les étudiants que le chercheur sera ensuite susceptible d’encadrer en Master ou en Doctorat, une activité à laquelle il lui est encore trop rarement donné accès dans certains établissements. Deuxièmement, l’enseignement aide parfois le chercheur à élargir le périmètre de ses travaux et à faire connaître une recherche fondamentale qui risque sinon d’être réservée aux spécialistes. Il peut aussi l’amener à réaliser des ouvrages de vulgarisation ou des manuels. La crise des effectifs de « Masters recherche » en science politique en France ferme cependant des débouchés importants aux chercheurs en termes d’enseignement. La situation est en revanche plus ouverte pour les sociologues qui peuvent davantage intervenir dans différents types de masters, au-delà des masters de sociologie.

L’enseignement offre aussi un complément de salaire aux chercheurs dont la rémunération reste faible en début de carrière. La section s’inquiète cependant de fortes inégalités entre chercheurs CNRS – qu’amplifie l’autonomie des universités. Certaines institutions proposent des primes substantielles en échange d’une très lourde charge d’enseignements tandis que d’autres demandent de l’enseignement bénévole aux chercheurs qui leur sont rattachés.

4. Expertise et valorisation

La place de l’expertise et de la valorisation dans l’activité des académiques est particulièrement débattue parmi les politistes et les sociologues parce que leurs disciplines s’y prêtent plus que d’autres. La règle de conduite de base qui s’est dégagée de ces discussions donne une priorité absolue à la recherche fondamentale et ne laisse pas l’expertise et la valorisation empiéter sur elle, voire la piloter par l’aval. Telle est la jurisprudence qui a guidé la section 40 lors de ses évaluations tant individuelles que collectives.

Mais le scientifique qui le souhaite est naturellement fondé à partager son savoir avec la puissance publique ou des acteurs privés et associatifs (ONG, syndicats, associations, entreprises…). Quand cette dissémination de la connaissance est tournée vers l’aide à la décision elle s’apparentera à de l’expertise, quand elle visera à vulgariser des connaissances issues de recherches plus pointues, elle relèvera d’une logique de valorisation. Celle-ci peut passer par des conférences grand public ou des interventions dans les médias (où il convient de ne pas servir de caution à des simplifications excessives).

Expertise et valorisation s’inscrivent fréquemment dans le cadre de contrats négociés par les universités, les UMR ou le CNRS lui-même afin de financer ces institutions. Cette pratique peut également être assortie d’une rémunération d’autant plus légitime que les salaires des académiques est comparativement faible et que leur pouvoir d’achat s’érode.

Annexe 1

La problématique des IT en section 40

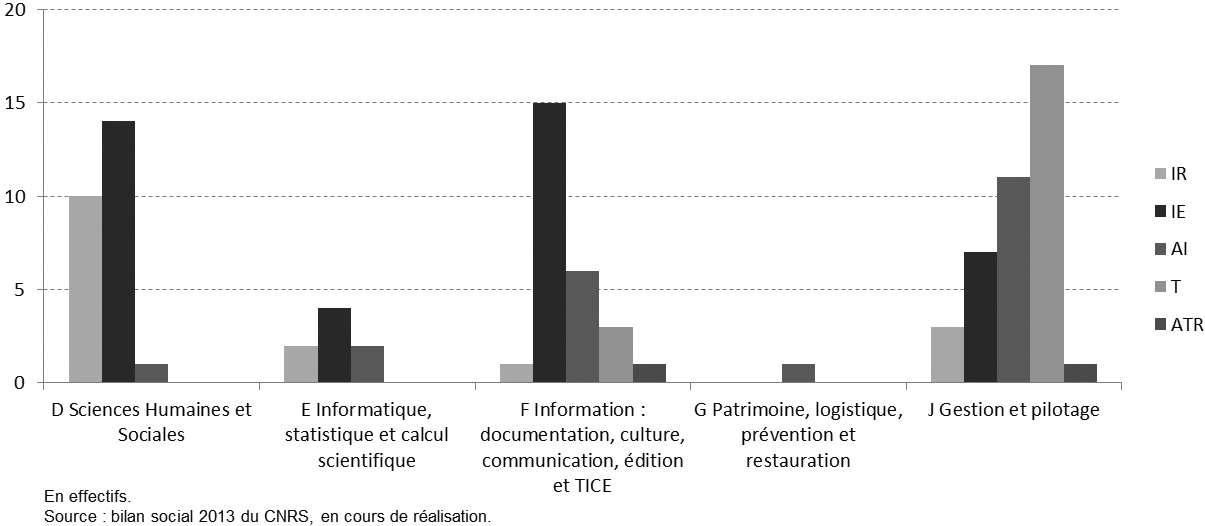

Les unités rattachées au Comité national comptent 14 000 ingénieurs et techniciens CNRS(1). 10 % d’entre eux travaillent dans des unités de sciences humaines et sociales, mais leurs effectifs sont en constante diminution. Ils sont passés de 1 505 en 2009 à 1 412 en 2013, soit une baisse de 6 %. Parmi eux, 99 s’inscrivent dans les unités rattachées à la section 40 à titre principal (notons que ces unités comptent presque autant d’IT non-CNRS, mais nous n’avons pas obtenu de données plus détaillées sur ces derniers(2)). Ces effectifs stagnent et la moitié des IT CNRS de la section 40 a aujourd’hui atteint 50 ans (ce n’est le cas que d’un tiers des IT dans les sections non-SHS, et de 4 IT sur 10 dans les autres sections SHS, voir graphique 1). En section 40, un tiers des IT a même atteint 55 ans, et 17 agents ont 60 ans ou plus (voir graphique 2).